“现在能正常吃下半碗粥了,真是太感谢你们了!”近日,在包头市第四医院消化内科病房里,79岁的食管癌患者王大爷(化名)缓缓喝下温热的米粥,一旁的家属紧紧握住医护人员的手,眼眶泛红,话语里满是抑制不住的激动。

从曾靠米汤、牛奶勉强维生,到如今重新尝到食物的温度,这份“吃饭自由”的背后,是跨越三百里的医患信任,是医疗团队两度攻克手术难关的坚持,更是精准医疗为晚期肿瘤患者点亮的生命微光。

首诊破局:无射线技术攻坚,化解晚期患者“进食危机”

2025年5月,王大爷因“吞咽困难三个月”辗转找到包头市第四医院消化内科。彼时,老人连喝口水都觉费力,只能靠稀米汤、牛奶维持基本营养,体重已悄然下降近10多公斤。

完善检查后,结果让家属心头一沉:胃镜显示,王大爷距门齿30-36厘米的食管黏膜处,长有一环周形增生物,管腔狭窄得连普通胃镜都无法顺利通过;病理报告进一步确诊为“晚期鳞状细胞癌”。

更棘手的是,老人年近八旬,身体耐受度差,家属明确表示“不做外科手术,也不接受放化疗”——如何在不增加老人痛苦的前提下,帮他重新吃上饭,成了包头市第四医院消化内科医疗团队面前的“硬骨头”。

“不能让老人饿着等!”经过多学科反复研讨,包头市第四医院消化内科主任王小瑞团队提出“无X线辅助内镜下食管支架置入术”方案。

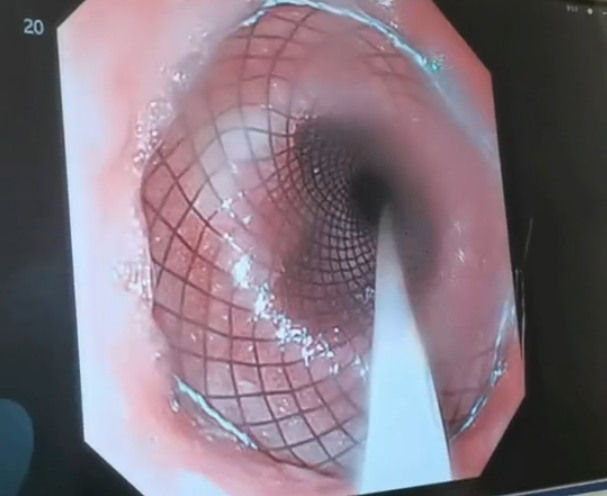

不同于传统依赖X射线定位的手术,这项技术在内镜下操作,既可以精准找到狭窄位置,又能确保支架准确释放,避免医患双方暴露在辐射的风险之下,最快解决吞咽难题。

方案提出后,家属却犯了难:“支架放进身体里会不会疼?会不会食管出血、穿孔,万一放不好怎么办?”

面对顾虑,内镜中心医护团队没有急于说服,而是一次次坐在家属身边,拿着解剖图耐心讲解:“目前治疗的目的在于缓解患者当下的痛苦症状,改善身体状况,要让老人活得有质量。这个支架就像给狭窄的食管搭个‘小桥’,术后很快就能吃半流食,老人少遭罪。”从手术细节到术后护理,团队一一讲透,终于让家属放下心来。

手术当天,王小瑞带领医护团队全程紧盯内镜屏幕,每一次定位、每一次推送都精准把控。不到半小时,支架成功置入,当看到内镜下狭窄的食管被顺利撑开,所有人都松了口气。

术后第二天,王大爷喝下第一口小米粥时,眼眶湿润了:“好久没这么痛快地吃东西了!”一周后,老人带着能正常进食的希望顺利出院,后续随访时家属反馈,老人体重不仅没再降,还恢复到患病前的体重。

跨区求医:三百里奔赴,“就信包头市第四医院的医生”

今年9月,一场意外再次打乱了平静——王大爷的吞咽困难突然加重,连稀粥都咽不下去,只能靠米汤续命。

看着老人日渐虚弱,家属第一时间想到的,就是带着老人跨越三百里,从乌兰察布再次奔赴包头市第四医院。

“第一次手术那么成功,医生护士又负责,这次不管多远,我们都要找你们!”家属握着消化内科主任王小瑞的手,语气坚定。这份跨越地域的信任,让医护团队既感动又倍感责任。

紧急复查胃镜,结果比预想的更复杂:肿瘤已向上蔓延,越过了第一次置入的支架上端,在距门齿26-28厘米处形成了新的狭窄,且狭窄段更短、管壁更脆,支架释放时稍有不慎就可能出现支架放置困难或者失败,甚至导致出血、穿孔等并发症,手术难度比第一次翻了倍。

“老人现在连米汤都咽不下,再不手术,营养根本跟不上。”王小瑞主任组织团队反复讨论手术方案,从支架型号的选择到操作时的力度控制,每一个环节都制定了应急预案。“只要有一线希望,我们就不能放弃,不能辜负家属的信任。”

再克难关:精准操作“搭桥”,让老人再尝人间烟火

手术当天,手术室里气氛格外紧张。王小瑞主任亲自操作内镜,勉强通过肿瘤狭窄段,再次测量狭窄病变距离,由于管壁脆弱,内镜推进时必须格外轻柔,每前进一毫米都要仔细观察;定位支架位置时,既要确保覆盖狭窄段,又要保证与原有支架重叠位置恰当,精准度要求极高。

“慢一点,再慢一点。” 王小瑞主任一边操作,一边提醒团队配合。当支架开始释放时,所有人的目光都聚焦在屏幕上,随着支架缓缓撑开,原本狭窄的食管逐渐通畅,现场没有人说话,但每个人的脸上都露出了欣慰的笑容——手术成功了!

术后第二天,当家属端着温热的藕粉走进病房,看着王大爷小口小口顺利咽下,再也不用忍受吞咽的痛苦,家属激动得红了眼,再次握住医护人员的手:“真是太谢谢你们了!第二次手术这么难,你们还是帮老人挺过来了,现在能正常吃饭,比啥都强!”

如今,王大爷已能正常进食软面条、鸡蛋羹,恢复状态良好。

从首次破局到二次攻坚,从本地诊疗到跨区奔赴,包头市第四医院消化内科主任王小瑞医疗团队用精湛的技术与真诚的沟通,为晚期食管癌患者筑起了“生命通道”。

未来,包头市第四医院消化内科将继续以患者需求为核心,用更优质的医疗服务,让更多像王大爷这样的患者,重新找回“好好吃饭”的幸福,感受人间烟火的温暖。

编辑:尚显婷